口腔健康往往被忽視,直到牙齦出血、牙齒搖晃,才驚覺牙周病已悄然侵蝕。

牙周病不僅會造成牙齒鬆動、口臭與牙齦腫痛,甚至可能影響咀嚼功能與外觀,嚴重者還會增加心血管疾病等全身風險。

林士峻醫師將深入探討牙周病治療方法,從初期預防、療程選擇、治療流程,到根治後的日常照護,逐步釐清每個關鍵階段的重點。

無論你正面對早期發炎或已有進展的牙周問題,都能在本文中找到清晰方向。

牙周病治療方法有哪些?一次搞懂!

牙齦出血、口臭、牙齒搖動……這些看似日常的小問題,其實往往與牙周病息息相關。

接下來,我們會先從牙周病的定義談起,再幫你比較常見治療方式的差異,最後說明哪些症狀代表你可能需要立即介入處理。

什麼是牙周病?

當牙齒周圍的牙齦與牙槽骨因為細菌感染而發炎時,就會出現所謂的牙周病。

這是一種從「牙齦炎」進展為「牙周炎」的慢性病程,若未及時處理,可能導致牙齒鬆動甚至脫落。

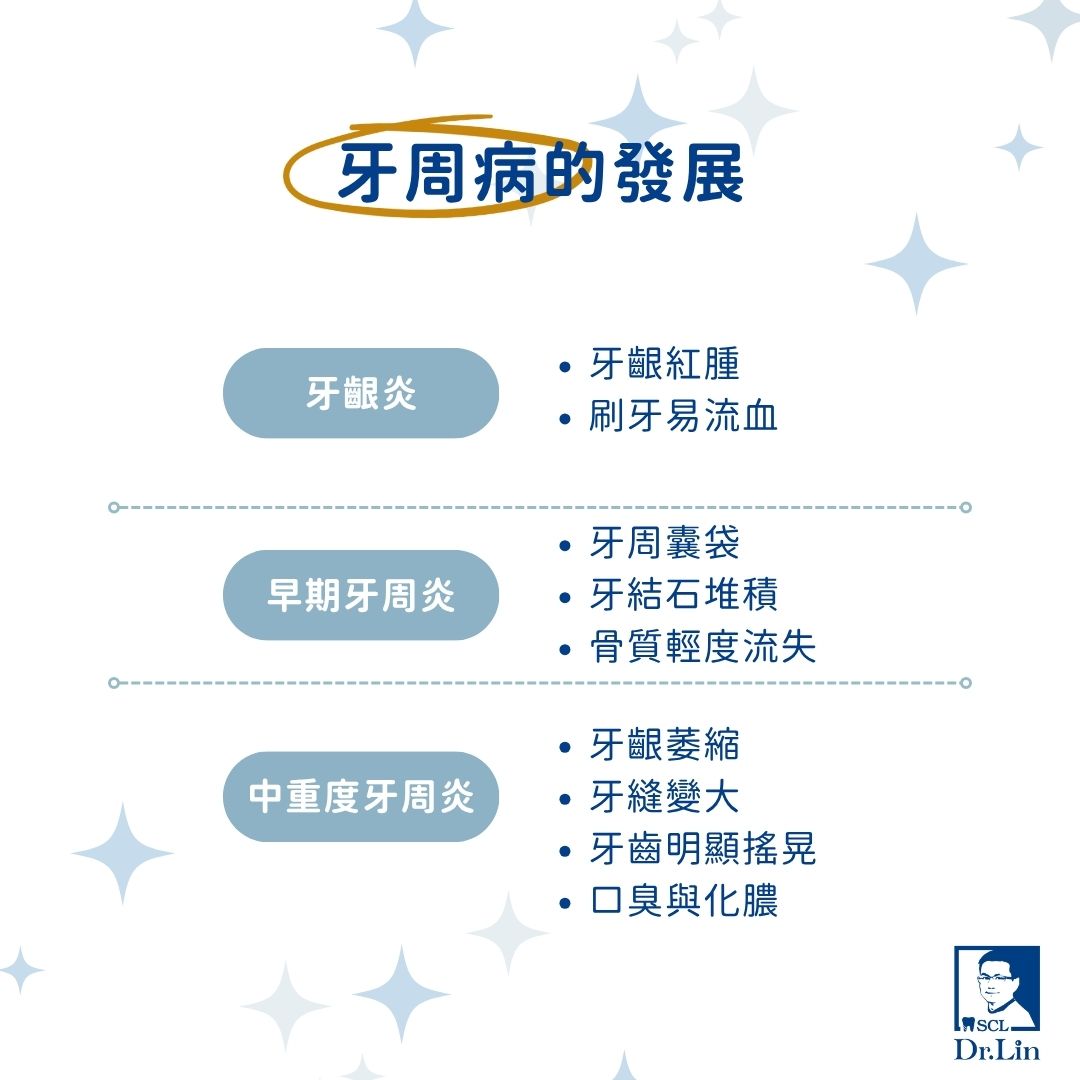

牙周病的發展可大致分為以下幾個階段:

早期牙周病可以透過非侵入性方式治療,但一旦進展為牙周炎,則需更積極的介入。因此,若你經常感覺牙齦不適,建議儘早由專業牙醫師評估。

常見牙周病治療方法比較

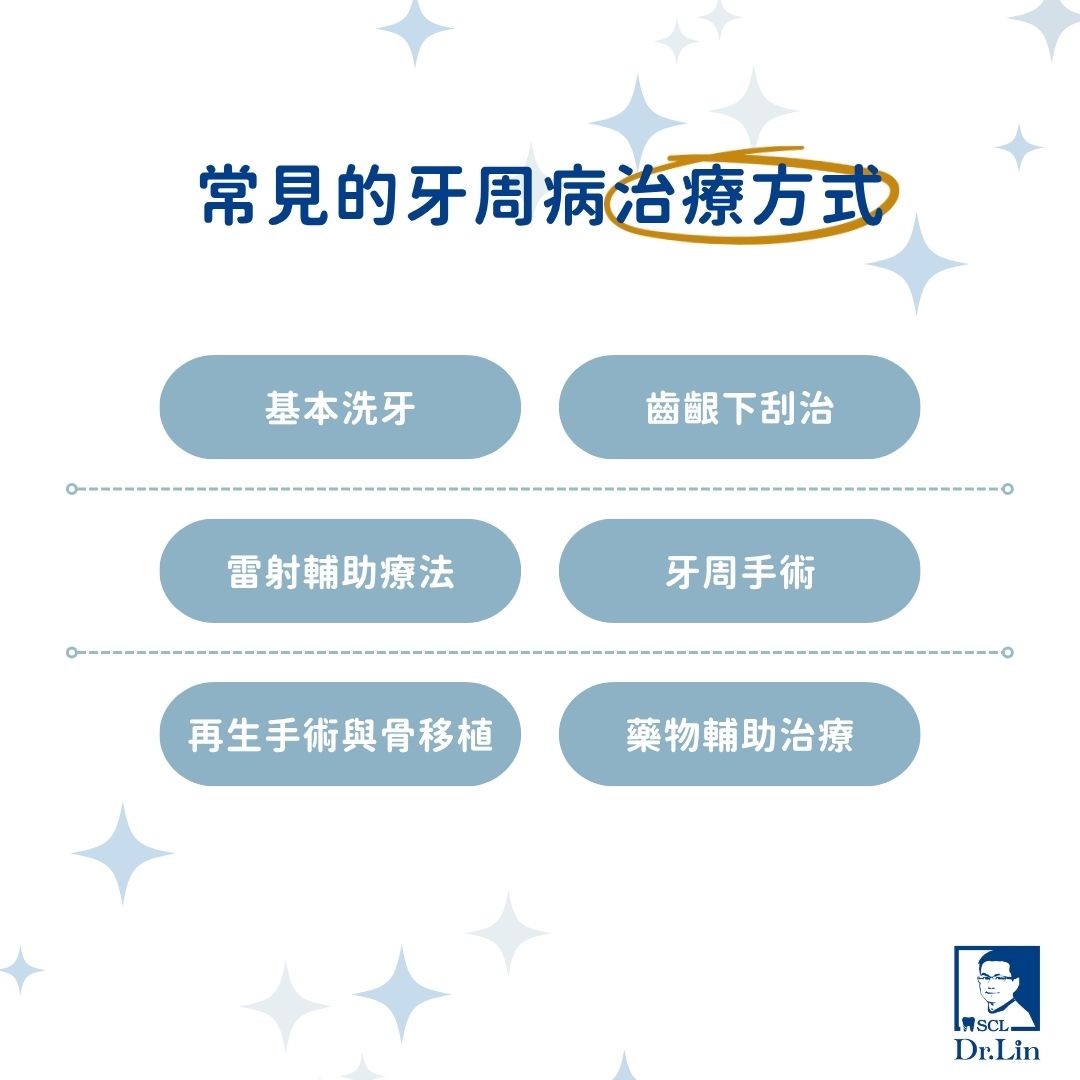

面對牙周病,不同階段有不同處理方式,從基礎清潔到進階手術,選擇合適療法不僅能提升治療效果,更有助於長期穩定牙齦健康。

許多患者常問:「單純洗牙夠嗎?雷射治療會不會比較快?要不要直接手術?」這些選擇關鍵在於牙周病的嚴重程度與個人狀況。

以下為臨床常見的幾種治療方式比較:

- 基本洗牙(超音波潔治):適用於牙齦炎初期,可去除牙齦表面牙菌斑與牙結石,幫助緩解發炎症狀。

- 齒齦下刮治與根面整平術(Scaling & Root Planing, SRP):針對較深牙周囊袋進行深層清潔,是非手術治療的核心,可阻止牙周病進一步惡化。

- 雷射輔助療法:如二極體雷射或水雷射,可進一步消炎殺菌、刺激癒合,通常與傳統刮治併用,提高治療效果。

- 牙周手術(如翻瓣手術):當囊袋過深無法以非手術方式處理時,會掀開牙齦直接清除病變組織與牙結石。

- 再生手術與骨移植:適用於嚴重骨吸收者,透過移植或使用再生材料幫助修復牙周支持組織。

- 藥物輔助治療:如局部抗菌凝膠、抗生素、抗菌漱口水,通常作為輔助治療使用。

治療選擇重點在於整體病況、病人年齡、系統性疾病(如糖尿病)與生活習慣(如吸菸)等評估。

大多數情況下會先進行非手術治療,再視狀況評估是否進入手術階段。

如能早期發現、早期介入,多數患者可透過非手術方式穩定病情,避免進一步破壞。

牙周病根治的關鍵:你需要知道的事

不少患者在接受治療後最常問的就是:「醫師,我的牙周病有機會痊癒嗎?還會再復發嗎?」這些問題反映的不只是對治療成果的期待,更包含對未來生活品質的擔憂。

牙周病雖屬慢性疾病,但若能掌握關鍵原則,治療控制後的牙齦也能長期維持穩定。

這一段,我們將先釐清「根治」的真正意涵,再告訴你該如何與醫師合作提升療效,最後說明治療後應如何長期維護牙齦健康。

牙周病可以完全治癒嗎?

在臨床上,「牙周病是否能完全治癒」其實取決於病程進展的階段與破壞程度。

對於初期的牙齦炎,只要病因(如牙菌斑與牙結石)能被徹底清除,再配合良好清潔習慣,大多數患者是可以「完全恢復健康牙齦」的。

然而,若牙周病已進展至中重度牙周炎,出現明顯骨吸收或牙周囊袋過深,雖可透過手術與再生治療將病情穩定,但無法「完全回到原本狀態」,只能長期控制、避免惡化。

重要觀念包括:

- 牙齒周圍的骨頭一旦被破壞,復原有限

- 治療目標在於「穩定病情、防止惡化」,非完全逆轉

- 視為「慢性疾病」需持續追蹤與保養

因此,我們常說:「牙周病不是單次療程可以解決的問題,而是一場需要長期合作與自我照護的旅程。」

如何配合醫師讓治療更有效?

即使醫師的治療再完整,若回家後沒有良好維護習慣,牙周病依然容易復發。要讓治療發揮最大效益,病人的主動配合至關重要。

幾項提升療效的重要行為包括:

- 每天使用牙線與超細毛牙刷,確保牙縫與牙齦邊緣無死角清潔

- 搭配沖牙器、牙間刷或牙菌斑顯示劑,提升清潔效率

- 避免吸菸、壓力控制,這些都是牙周惡化的高危因子

- 依照醫囑定期回診進行牙周維護,通常每 3–6 個月一次

- 回診時讓醫師檢查牙周囊袋深度、咬合狀況與牙菌斑指數

這些行動雖看似瑣碎,但卻是牙周治療成功與否的關鍵。

如果你已經接受治療,請務必與牙醫師維持穩定合作關係,共同守住牙齦健康的成果。

根治後如何維持牙齦健康?

牙周病治療後,許多患者會問:「我是不是就不用再擔心了?」其實,牙周病就像高血壓或糖尿病一樣,即使已穩定,也需持續監控與照護,否則仍可能復發。

你現在做得越多,未來需要治療的次數就越少。維持牙齦健康的重點,在於日常習慣與定期專業維護的雙軌並行。

以下是臨床建議的維護重點:

- 每日正確潔牙:使用含氟牙膏與超細軟毛牙刷,確保清潔牙齦邊緣;搭配牙線或牙間刷清理牙縫,必要時使用沖牙器。

- 定期使用牙菌斑顯示劑:幫助確認清潔死角,提升自我檢查敏感度。

- 每 3–6 個月回診牙周維護:專業牙周治療師會進行牙周探診、局部刮治,預防再次發炎。

- 避免風險因子:如戒菸、控制血糖(糖尿病患者)、減少夜間磨牙(配戴咬合板)等。

- 配合咬合調整:若有咬合不正或單顆牙齒承受過多咬力,也應請醫師評估是否需進一步矯正或調整。

牙周病的穩定並不等於永久康復,而是需持續與牙醫團隊合作,共同維護每一顆牙齒的健康與功能。

只要你願意在日常多花一點心力,就能換來少掉一次手術、多保住一顆牙的成果。

當牙周病流血不止:別再拖延的治療時機

「刷牙時總是流血,我是不是刷太大力?」「吃個蘋果就牙齦出血,應該沒什麼吧?」這些想法在門診中屢見不鮮,但實際上,牙齦反覆出血是一個不容忽視的警訊。流血可能只是表象,背後卻是牙周組織已經被破壞的證據。

這一段,我們將說明牙周病為何會讓牙齦「流血不止」、長期流血可能帶來的風險,以及當你發現這些情況時,該如何正確應對,避免錯失黃金治療時機。

牙周病流血不止是怎麼回事?

刷牙流血常被誤以為只是刷太用力,但若出血反覆、範圍廣泛、持續時間長,就要特別留意是否與牙周病有關。

牙周病引起流血的原因包括:

- 牙菌斑與牙結石堆積刺激牙齦發炎,使毛細血管變脆弱,輕微刺激即出血

- 發炎反應導致牙周組織鬆弛,形成牙周囊袋,菌叢深入其中,難以自行清潔

- 隨病程進展,牙齦會失去緊實感,甚至有膿液滲出或持續流血

特別需要注意的是,牙齦流血不是一時的問題,而是慢性發炎正在進行的信號。許多患者直到出血越來越頻繁、牙齒鬆動,才發現病情早已進展。

如果你每天刷牙時總有一兩個部位在出血,或吃東西會沾到血絲,建議你不要再觀望,應儘早就診由牙醫師專業評估。

牙齦持續流血的風險

牙齦出血若未加以處理,不只是牙齒表層問題,而是整體口腔健康正在崩解的警訊。

持續流血會讓你失去保護牙齒的支持組織,進而引發更嚴重後果。

常見的延遲處理風險包括:

- 牙周組織進一步破壞,牙齒動搖、位移甚至脫落

- 牙周囊袋內滋生細菌,形成膿瘍甚至擴散感染

- 增加植牙、牙橋等重建治療的難度與成本

- 口臭問題持續,影響社交與生活信心

- 全身性疾病風險升高,如糖尿病控制困難、心血管疾病風險增加

別忘了,牙齦流血雖不會立刻致命,但它所代表的牙周病,若不處理,最終可能讓你失去原本健康的牙齒。

遇到流血怎麼辦?

面對牙齦流血,不少人會選擇忍耐、觀察,甚至改用溫柔刷牙方式企圖「止血」,但這樣往往只是延誤處置。

事實上,牙周病造成的出血,絕非刷太大力那麼簡單,處理方式也不是一味溫和就能解決的。

正確應對方式如下:

- 立即就醫檢查:進行牙周探測、X 光影像與牙菌斑評估,確認病灶位置與嚴重度。

- 進行基礎牙周治療:如齒齦下刮治與根面整平,去除深層牙結石與細菌堆積。

- 必要時輔以抗菌療法:局部塗抹抗菌凝膠或使用抗菌漱口水控制感染。

- 重建口腔清潔習慣:改用超軟毛牙刷與正確刷牙方式,搭配牙線、沖牙器進行全口清潔。

- 定期追蹤牙周指數:每 3–6 個月一次牙周維護回診,觀察囊袋深度與發炎指數變化。

此外,勿自行使用止血藥物或草藥敷劑,這些做法可能掩蓋症狀卻未處理根本病因,反而增加感染與誤判風險。

當你意識到刷牙出血不是單一事件,而是日常中的反覆狀況時,就代表該給自己一次正式檢查的機會。

早一步尋求醫療協助,就有更大機會保住原本的牙齒與咬合功能。

林士峻醫師專業解說:牙周病治療流程全攻略

許多患者第一次踏進牙周病治療的診間時,常充滿疑問與不安:「會不會痛?治療會拖很久嗎?是不是一定得動手術?」

其實牙周病治療流程大致有固定步驟,從初診評估、非手術療程、手術處理到術後維護,每一步都是為了幫你找回穩定健康的牙齦狀態。

這一段,我們將由林士峻醫師逐步解析整個療程過程,協助你掌握每個階段的內容與應對方式。

初診評估與檢查

常見評估內容包括:

- 牙周囊袋深度探測:使用專門器械測量牙齒與牙齦之間的間隙深度。

- 牙菌斑與牙結石指數記錄:評估口腔清潔狀況。

- 全口 X 光影像:確認牙槽骨是否已有吸收與變化。

- 咬合分析與口腔結構檢視:釐清牙齒受力是否造成惡化。

完成評估後,醫師會說明你目前所處的牙周病階段,並討論非手術與手術的可能性,依據風險程度安排接下來的治療進程。

非手術療法

大多數患者的牙周病初期,可以透過非手術方式穩定病情,這類治療通常也比較舒適、恢復快。

非手術療法的核心目標是徹底清除造成發炎的牙菌斑與牙結石,並透過改善生活習慣避免復發。

主要項目包括:

- 齒齦下刮治(深層清潔)

- 根面整平(平滑粗糙根面,防止菌斑再附著)

- 雷射或抗菌藥物輔助治療

- 口腔衛教與清潔指導

治療後通常會安排 4–8 週回診觀察牙周狀況變化,視效果再決定是否進一步手術。

手術治療流程

當囊袋過深、牙周破壞廣泛時,手術處置就成為必要選項。

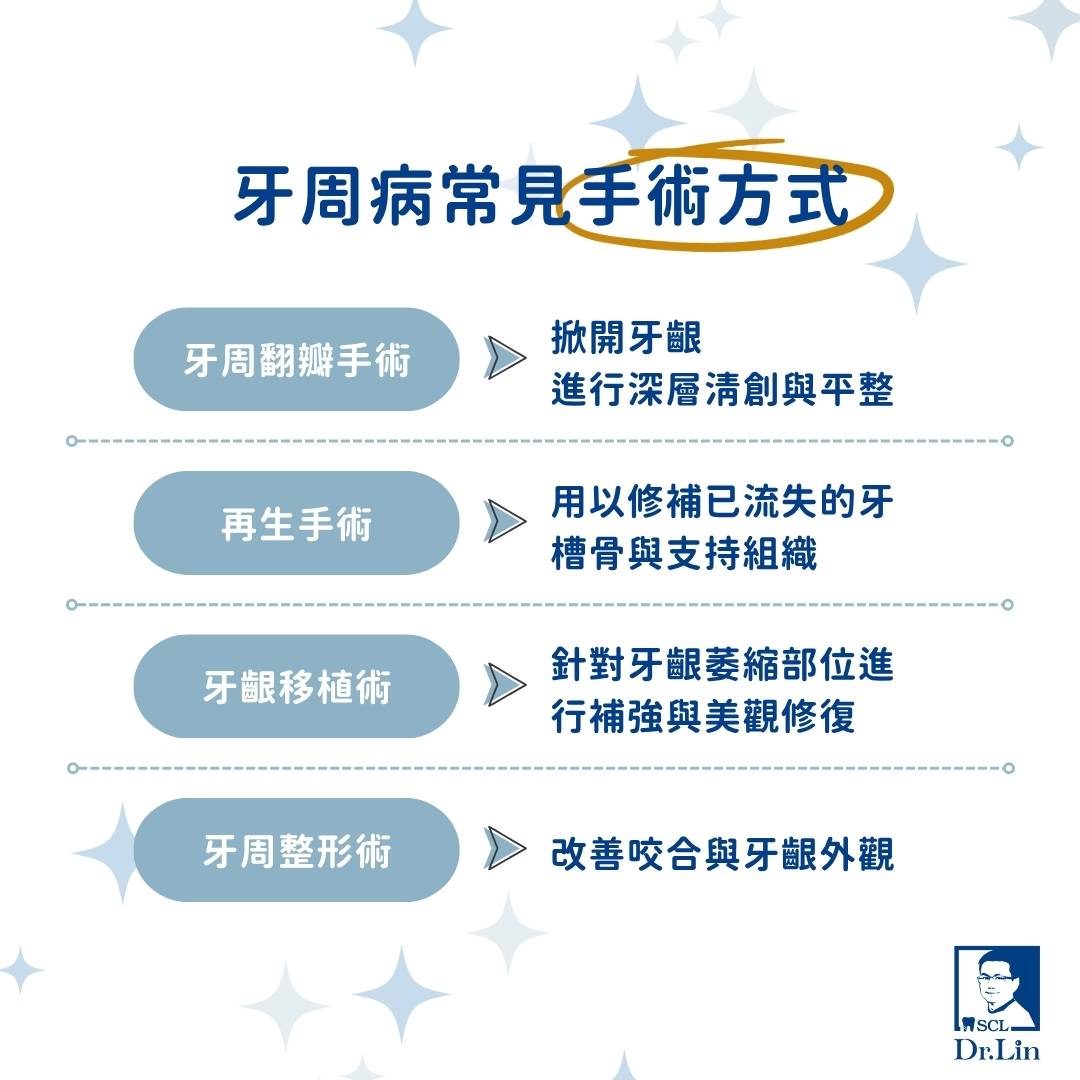

常見手術方式包含:

- 牙周翻瓣手術:掀開牙齦進行深層清創與整平。

- 再生手術(骨移植/引導組織再生術):用以修補已流失的牙槽骨與支持組織。

- 牙齦移植術:針對牙齦萎縮部位進行補強與美觀修復。

- 牙周整形術:改善咬合與牙齦外觀。

手術前會詳細評估你的全身健康狀況,並安排適當麻醉與術後照護計畫。

術後護理與追蹤

完成治療後,術後的照護與追蹤維持比治療本身更關鍵。這階段若不持續配合,很容易導致復發甚至功虧一簣。

術後維護包含:

- 服用抗生素與抗炎藥物

- 暫時避免刺激性食物與劇烈刷牙

- 使用抗菌漱口水(如 CHX)輔助傷口癒合

- 術後約 1–2 週拆線、視需要安排復診

- 進入「牙周維護期」,每 3–6 個月一次專業清潔與牙周監控

牙周病行動呼籲

牙周病並非單一療程能解決的問題,而是一場與時間賽跑的健康管理任務。

從了解牙周病的本質、掌握各種牙周病治療方法,到願意與醫師配合進行評估與照護,都是重建牙齦健康不可或缺的一環。

若你已觀察到牙齦紅腫、流血、口臭,甚至牙齒搖晃,請不要再拖延。

立即預約林士峻醫師進行詳細檢查,讓專業團隊協助你重拾自信與咬合功能。

牙齦健康不是理所當然,而是你我可以共同守護的成果。